これまでこの本の存在を知らなかった。9月12日に遅まきながら「国宝」をみて映画館を出たら通り雨が降っていた。レーダー情報では20分程度で雨が上がる予報だったので、同じ商業施設にある小さな丸善で時間をつぶしているときに、新刊コーナーで見つけた

本書の概要

死者の数:6,065名、行方不明者の数:318名(1989年末現在)

この数字は本書の終章に出てくる日本の山岳事故に関する数字だ。本書を執筆していた時に、著者が全国の警察機関などに問い合わせて集計したものだ。本書は1994年に単行本として発行されており、その後1999年に文庫化され、約四半世紀の時を経て、本年2025年9月9日に増補改訂版として復刻された

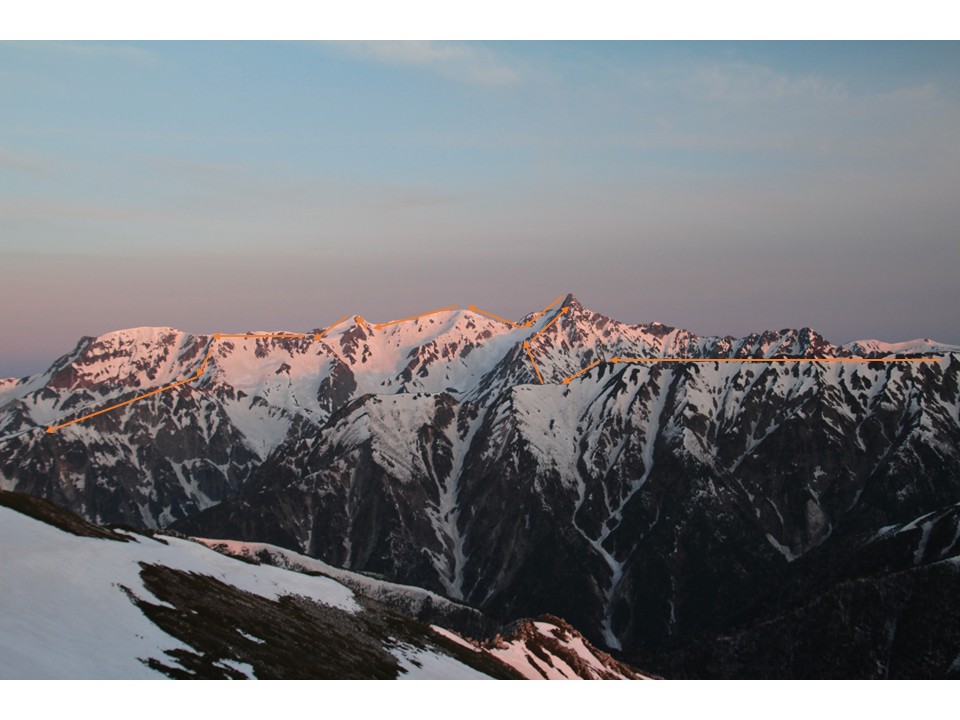

著者が所属する山岳会で実際に起きた遭難事故と捜索活動のドキュメンタリーともいうべき本だ。1986年の年末に北アルプスの通称「表銀座コース」から槍ヶ岳を目指した3人の仲間が消息を絶ち、山岳会や当人たちの会社関係者、知人などが捜索救助隊を結成し、3人の足取りをつぶさに追う実話だ(冒頭のサムネイル写真は、2019年5月25日に燕岳(つばくろだけ)山頂より私が撮影した槍ヶ岳から穂高連峰へと続く稜線の写真)

本のカバーに使われている写真は、燕山荘(えんざんそう)の前で別の山岳会の方が槍ヶ岳を撮影した写真で、偶然にも遭難した3人が表銀座コースへ歩き出した姿が写っていた実物の写真である

一気に読み終えて思うこと

ストーリーについては詳述しないが、遭難者の軌跡をたどる推理小説のような展開、捜索活動における人間模様などが克明に記されていて、不謹慎な言い方ではあるが大変興味深く、ぐいぐいと引き込まれて一気に読んだ

関係者の献身的な活動と焦燥、ご家族の沈痛な思いと気丈な振る舞いに幾度となく目が潤んだ(歳をとると涙腺が緩んで…)。著者をはじめとして山岳会のメンバーや会社関係者などの人情のようなものにも驚ろかされた。良い意味で「昭和」という時代の世情、人と人との結びつきが今よりももっと濃密だった社会を思い起こさせられた感じだ(私もそんな世情にどっぷり浸かって青春を過ごした世代だ)

この遭難事故のすぐ後にバブル経済がはじけ、その後の30年に及ぶ社会・経済の停滞を経て、描かれたような人と人との結びつきや活気が弱くなっていったように感ずる。私は山岳会に属した経験はないが、察するに社会の変化と同じように山岳会のありようも少しずつ変わってきたのではないかと想像する。果たして今の山岳会が同じような「熱量」のようなものを持っているのかよく分からない

シニアのグループ登山、クラブツーリズムのような商業ツアー登山、大学や高校の山岳部やワンゲル部などは見かけることはあっても、数名の気の合った仲間で構成された小グループが圧倒的に多いと感ずる。それ以上に、ソロの登山者が増えたように思う(私もその一人)。昨今は職場や町内会などの宴会や慰安旅行など、かつてのアクティビティもほぼ消滅した状況で、人と人との付き合い方は大きく様変わりしている

山においてもグループの縦走登山などでは、一つのテントに一緒に寝る往年のスタイルは敬遠されがちで、各自がソロ用テントで別々に寝ることが多くなっているように見受ける。ときどきテン場で大きなテントを張り、みんなで輪になって食事をしながらワイワイやっている若者を見ると、こちらも自然と楽しくなる

本書に描かれているような仲間同士の結びつきは今も健在なのだろうか。あの大震災の時には「絆」が脚光を浴び、人と人との「絆」の大切さが再認識されたのは記憶に新しい。「失われた30年」でこの国が失ったものは色々とあるが、「絆」は最も大きなものの一つだったように思う

先日、この本を山のSNSで紹介した際に、当時の別の山岳会関係者から以下のようなコメントを頂戴した(著者が所属していたのは「のらくろ岳友会」という名前の会だった):

(前文略)この事故の時、私がいた会にも のらくろさんから問い合せがありました。

思い当たることもなく何も答えられなかった心苦しい記憶があります。

事故というのは何十年の月日がたっても忘れられない いやなものです。

どなた様も安全登山を!(後文略)

88才になられた著者が、片時も離れることなくこの事故を思い返しておられることを想うと心が痛む

最後に

当時と異なり今はほとんどの人がスマホを利用している。「ヤマレコ」や「ヤマップ」などの登山アプリを使用すれば登山ルートの地図が無料で利用できる。アプリ上で事前に登山計画を作成しておけば、GPSにより自分がどこを歩いているのかをリアルタイムで把握できるし、家族や知人と共有することもできる。また計画した登山ルートから外れた場合には、警告メッセージが音声で発せられ、正しいルートに戻ることもできる

残念ながらこのような便利な機能がありながらも、今も道迷いによる遭難事故のニュースを目にする。ぜひこのような登山アプリの活用を強くお勧めしたい。また、将棋の王将の駒を少し大きくしたくらいのサイズの発信機を利用する「ココヘリ」のようなヘリによる捜索サービス兼山岳保険もある。旅行保険のようにその都度入れる登山保険もある。登山やバックカントリー、渓流釣りなどをされる方はこの手のサービスや保険を利用してほしいと願う

蛇足ながら3人のコース取りについて(本書の内容を含む)

ここから先は3人のコース取りについての私の個人的な推測と感想になる。この部分を先に読むと、3人の足跡を追う推理小説のような本書の醍醐味が薄れてしまうのでご注意を。本書を読もうと思われる方は、以下の部分は読後に興味があれば目を通していただき、私の意見を存分に批評していただければと思う

表銀座コースで槍ヶ岳を目指した3人の足取りは、のらくろ岳友会関係者により当時入山していた他の登山者への徹底的な聞き取り調査による分析が行われ、予定していた表銀座コースではなくプランBとしていたパノラマ銀座コースへと進んだことが判明している

本書を読み進める際に、この山域のコースを歩いた人は頭の中でコース取りをイメージできるだろうが、そうでない人には本書に挿入されている地図などを見ても3人のコース取りの謎解きが頭に入ってこないだろう

ということで、蛇足ながら以下にちょっと解説。コースのイラストは出典を記載した通り、“Happy Mountain Life”というブログサイトから引用させていただいた

当初の計画は、イラスト右下の中房温泉(なかぶさおんせん)を登山口として燕山荘(えんざんそう)へ向かい、そこから左上へ大天井岳(おてんしょうだけ)を経て西岳へと進む。さらにそこから東鎌尾根(ひがしかまおね)と呼ばれる尾根を使って槍ヶ岳を目指すもので、表銀座コースと呼ばれるルートであった

一方、バックアップとしたプランBのパノラマ銀座コースは、大天井岳から東天井岳(ひがしてんじょうだけ。イラストの東大天井岳は東天井岳の間違い)、横通岳(よことおしだけ)、常念岳(じょうねんだけ)を経て蝶ヶ岳(ちょうがたけ)へと進むコースだ。このコースは常に槍ヶ岳から穂高連峰の稜線を見ながら進むのでパノラマ銀座コースと呼ばれており、蝶ヶ岳へ至る途中でいくつかのエスケープルートの選択肢がある

情報提供により、常念小屋(冬期避難小屋)に滞在したパーティが常念岳に登る際に、下りてきた3人組とスライドしたことが分かった。つまり3人組は一旦は常念岳に登ったものの、常念岳から先へは進まず、常念小屋やテントサイトのある常念乗越(のっこし:鞍の中央の凹んだ部分を鞍部というが、山と山の間の凹んだ部分を鞍部とかコルとか乗越という)へと戻ってきたことになる

3人のうち1人が、靴底に装着する滑り止めのアイゼンのアクシデントに見舞われていたことが判明している。フィルムに残されていた写真の分析から、アイゼンのつま先と踵を連結する金属プレート(アンチボールプレート)が、大天井岳を登る前に折れて片方が使用できなくなっていたことが突き止められた

大方の見立て通り、悪天予報に加えてこのアイゼンのトラブルが表銀座コースを断念し、プランBのパノラマ銀座コースへ進んだ理由だと思われる。さらに私の憶測にはなるが、常念岳から常念乗越に下って戻ってきたのも、このアイゼンのトラブルによるものではないかと思われる

というのも、常念乗越から常念岳までの登りは片方のアイゼンだけでも対処できなくはないが、常念山頂から先の下りは急な斜面の下りで、片方のアイゼンだけでは厳しい。おそらく山頂まで行ってみたものの、滑落のリスクが高いと判断して引き返したのではないかと考える。ひょっとすると3人はこのことを百も承知で、とりあえず常念岳の山頂を踏むことを代替ゴールとして乗越から往復したのかもしれない

個人的には、大天井岳に登る手前においてアイゼンが壊れた時点で、そのまま来た道を戻って燕山荘を経て中房温泉へと引き返すべきだったと思う。この時が三度目の挑戦だったのでギリギリまで可能性に賭けたのかもしれないが、片足だけのアイゼンで厳冬期に表銀座やパノラマ銀座を進む選択は、私にはリスクが大きすぎると思われる

一方で、常念乗越から雪崩のリスクが高い沢ルートを下りに使った理由も、このアイゼンのトラブルと関係しているかもしれない。一般的に、風に吹きさらされる尾根ルートは雪が締まっていて滑りやすいことが多く、尾根の左右が切れ落ちている部分もあり、アイゼンは必須だ

沢の場合は、雪が吹き溜まっていることが多く、膝上から腰くらいまで沈むこともあり、そのようなコンディションでは滑り止めとしてのアイゼンの効力はあまりない。雪質によってはアイゼンがなくても柔らかい雪をクッションとブレーキにして下ることも可能だ。雪崩のリスクは高いものの、稜線から滑落するような危険は小さく、雪質が良ければ尾根ルートよりずっと速く下りられる

後の調査で、この時の沢の雪質は直前の目まぐるしい天候の変化で雪崩のリスクが高い状態だったと分析されている。沢を上から眺めた3人には大丈夫そうに見えたかもしれない。常念岳から下る途中で前常念岳へと進み尾根ルートを下山ルートにする、あるいは来た道を燕山荘へ戻って下山するという選択肢もあった。3人がどのような議論を経て沢ルートを下山ルートに決定したのかは依然として謎のままである(3人が下りで使ったのは“Panorama Ginza course”のイラスト図で常念小屋から下方向に胸突八丁、王滝ベンチを経て一ノ沢登山口に向かう沢沿いのルート)

蛇足の蛇足だが、私がパノラマ銀座と表銀座を歩いた山行記録を以下に張り付けておいたので、ご興味のある方はご覧ください。この二つのコースの大体のイメージをつかんでもらえるのではないかと思う。もちろん3人が登ったのは年末年始の厳冬期なので、私の山行記録の写真とは全く別物の表情をしていたことをお忘れなく

表銀座コース(2024年9月) ☜ クリック

パノラマ銀座コース(2019年5月) ☜ クリック